作者:晏承北

前些天,读了光明日报一篇文章:《喝过长江水的人,心里永远流淌着一条长江》。

▲2024年4月13日光明日报“光明悦读”

这是刘汉俊先生看徐春林新作《和平长江》后的所思所感。因之前读过汉俊局长自己写的《有一个故事,叫长江》,歌颂长江是那样激情豪迈,回望故乡是那样充满热爱!他的推荐,更是勾起了我对这部新作的浓厚兴趣。

▲2021年3月31日人民日报副刊

▲徐春林新作、报告文学《和平长江》

每次读到赞美故乡的作品,都会让我异常地亲切和感动,比如朱法元先生的“幕阜叙事”散文集《天脉》《山魂》和“真情”三部曲《沉静的山歌》《最后的圣土》《独行的咏叹》。

很多人对故乡的感情,是与他出生地方的景致密切相关的。有的是一座高山、一湾海峡、一树梨花,有的是一篓妈妈的油茶果、一本父亲的散文诗,还有的是一口老井、一条溪流……

《和平长江》的作者徐春林,是修水县溪口镇人,家门前的溪流汇到溪口河,并入修江、涌进鄱湖、奔向长江。毫不夸张地说,他的灵感都来自故乡修水,他的乡愁都装在门前小溪,他的“长江行”,就是在“缕乡愁”“走溪口”!

修河是一条文化的河流,滋养过黄庭坚、陈散原、陈寅恪等一大批历史文化名人。修河流经之地,仿佛映出一片诗样的天空,荫蔽着这方肥沃的文化土壤。

▲修水黄庭坚故里双井村前的修河明月湾

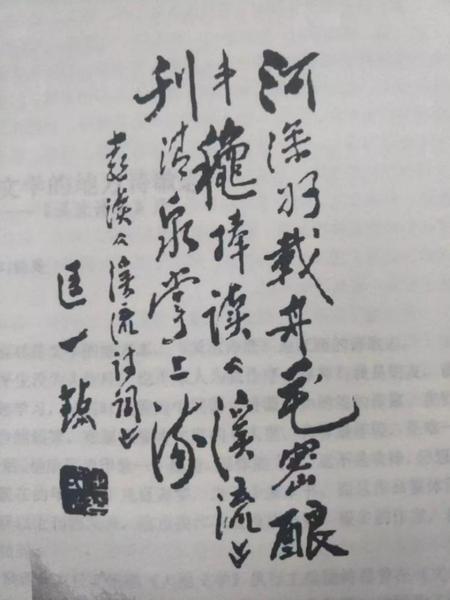

早在80年代初期,春林所在的溪口镇就成立了“溪流诗社”,团结了很多“土秀才”。“断流”几年的诗社,被春林再次捞起“溪流”这个名字,发起成立溪流文学社,成为国内较为活跃的县级文学社团。

▲修水文化人士匡一点评《溪流诗词》

春林走的是鲁迅式“弃医从文”路子。初中毕业,他先读中专后学医,从医不到一年时间,又相继在华中师范大学、中央广播电视台大学学习汉语言文学,在武大学习中国古代文学,还在吉林大学文学院、北大中文系以及鲁迅文学院高研班进修……

从小热爱文学和写作的春林,有一个同林清玄一样“唱反调”的爸爸。林清玄8岁立志当作家,梦想着写字寄出去,就能有稿费寄回来。当他说出自己的志向时,父亲伸手就是一巴掌,骂咧着说:“你这个傻孩子,这不是梦想,而是痴心妄想,有这种好事我不早就去做了?”

小时候的春林学习成绩并不算太好,作为小学老师的父亲非但不认同、不支持他写作,就连读书看报都被视作“不务正业”。尽管没有大打出手,但也是处处抑制他写作的欲望和冲动。

说来也怪,越是父母大声呵斥反对的,越是容易在小孩内心萌生坚守破防的力量。“我对写作的兴趣一直都在,小学毕业的作文得了全乡第一名,山外来的老师交代的日记也写得最好,写东西也算初露头角。”徐春林调皮地说。

春林大学毕业后在修水县城工作,工作不顺,囊中羞涩、心情苦闷,很是艰难!不过,回过头看,对于他这样一个文学创作者,遭受的冷落和时间的闲暇都是一种莫大的庆幸和福音,因为工作不会耽误创作,苦水终究能酝酿出蜂蜜。

他租了个单间、买了辆单车,一个人骑行、一个人在屋子里发呆,慢得可以细数呼吸的频率,静得能够听见心跳的声音,几乎把所有业余的时间都用来写作,心无旁骛地记录生活。

春林说:“我对文学的热爱是与生俱来的,我觉得很多事情,只有靠文字来记录才能消解我内心的苦闷,最早向小报小刊投稿,直至发表到1500多篇稿子的时候才悄然开始质变,就是这样日积月累,逐渐与文学结下情缘。”

在文学创作的道路上,春林也遇到过很多“不受待见”“不被认可”,比如早期投稿,石沉大海、杳无音信是常有的事,有些编辑觉得他写的东西很差,不愿意刊发他的文章。

媒体编辑的良知、耐心、鼓励,对一个年轻作家的成长是非常重要的。在春林创作的过程中,遇到过一个徐姓的好编辑,她不但喜欢春林的文字,还真诚地帮他修改,甚至还考虑到了春林的经济状况,信中寄来了一张30元的电话磁卡,并约好通话时间。

▲渐渐淡出历史舞台的公用电话亭

“我按照约定的时间,在电话亭里用寄来的磁卡给她打电话,话筒里宛如传来一阵阵暖流,话语里满是支持、点拨和帮助,她是我心中的一个好编辑,这辈子我都会记得。也许,正是因为这些‘好编辑们’的支持,才给了我往后写作的动力。”春林感动着说。

《和平长江》出版后,有网友在评价区里说春林是个文学天才。聊到此处,春林摇头笑笑。“其实,我完全是靠自己磨砺出来的。我没有任何所谓的文学天赋,完全是一份坚持。”

▲国画《庐山胜景含鄱口》,坐览江湖

为了写好《和平长江》,春林差点把命都搭进去了。“写到一半的时候,医生说我患了肺癌,为此我跑了武汉、上海的好几家大医院。那时,我期盼的就是能够把这部书写出来。在写作的路上,还有一次遇上冰雪天气,车子差点滑进长江。这是两次生死的经历,但我都没有畏惧。我觉得一部大书,就是要用命把它写出来的。”春林看着我,露出勇敢的眼神。

“在《和平长江》的写作过程中,对你触动最大的人是谁?”我问春林。

春林思考片刻回答:“沿途遇到了很多小人物,他们身上的光芒就像是漆黑夜空中闪烁的星星,同他们在一起,让我感到平凡生命的伟大和高贵,也许他们就是长江的一尊尊雕塑。”

美不美、家乡水,亲不亲、故乡人!春林跟90万修水人民一样,都是在修河源头长大的,这是修江儿女的出生地,也是千万条长江涓涓细流的诞生地。这里的人间草木,在伴随着人们肉身成长的同时,也将各种灵气长进了精神世界,铸造成文学品格。

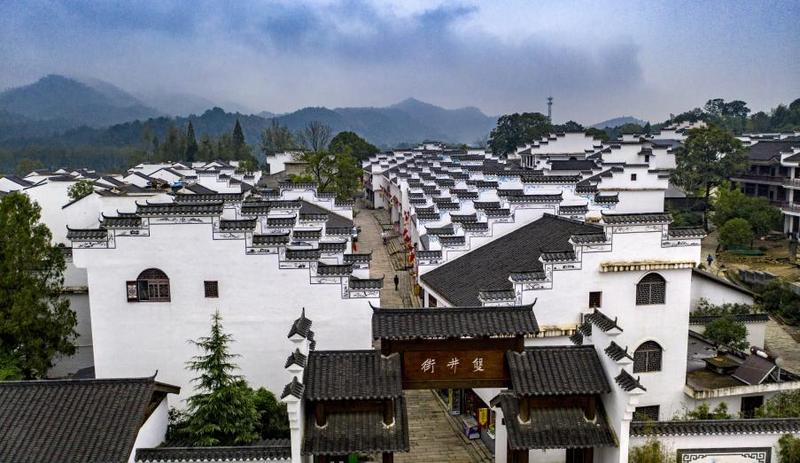

▲黄庭坚故里双井村“双井街”

春林之所以选取从修水东边的太阳升镇杨梅渡古樟群起笔,这是经过深思熟虑的。

太阳升镇是修河在县内流经的最后一个乡镇。古时,黄庭坚从这里扬帆起航。杨梅渡古樟群是南方的古樟群落,具有典型性。同时,这里还是中华秋沙鸭的栖息地,这种在地球上已经生存1000多万年的古老野鸭,成为如活化石般的孑遗动物。

▲如诗如画的修河

如果把《和平长江》倒着念,刚好是“江长平和”。春林说自己文学创作的江河还很漫长,应该保持平和的心态砥砺前行。

谈到今后的写作计划,春林说接下来要写的作品是《长江本纪》,预计50余万字,分“本出”“纪年”“回响”三个部分。

“我想从另一个视角重写长江,以纯粹的文学形式构建长江,依然从修水出发,在赓续历史文脉的同时,把修水人的细微生活写进去,把普通人的名字写进去,让这些名字成为历史,在千万的生灵中,光辉夺目。我想,卑微的人,也有广阔的世界。”春林说。

▲意韵悠长的修河

读春林的文字,是一种享受,把我带回了熟悉的长江,引我回到了美丽的故乡,亦让我想起了自己早几年写过的一首小诗:

修河是一条僻静僻静的河,软泥上踏响着父亲的嘱托,浪花里常奏起母亲的歌;

修河是一条幽深幽深的河,水草间传唱着山谷的诗作,流沙下淘不尽如是的传说;

修河是一条修长修长的河,湖光中闪烁着笑开的渔火,海浦外庇佑着祖国的山河。

和平长江,是从春林心灵的溪口流出来的,他还将继续以“走溪口”的方式,丈量着大河的悠长,书写着长江的壮美,歌颂着奔流的豪放,诉说着亘久不变的故乡。

来源:江西新闻

责编:郭诚芝

二审:何 琴

三审:朱修林

监制:罗正兵

请输入验证码